個人事業主は税金に対して敏感になり、負担を減らしたいと考えますよね。

特に気になるのは「妻の年収はいくらにするのが一番お得なのか?」という点ではないでしょうか?

- 年収が低ければ、税金の負担は抑えられるもの手取りも少ない

- 稼げば手取りは多いが、税金の負担も大きくなる

ため、収入と税負担のバランスが大切です。

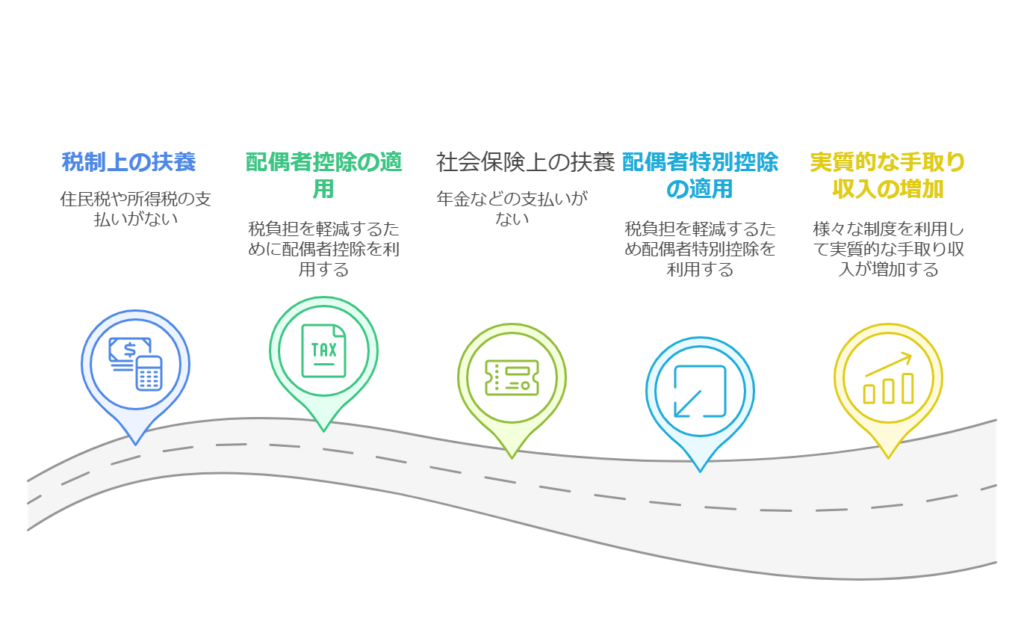

またよく「扶養に入る」といいますが、この言葉には税制上と社会保険上の意味があるので「100万円の壁」「103万円の壁」「130万円の壁」など、さまざまな基準を理解しておかなければいけません。

といっても仕組みが複雑でわかりにくいですよね

結論を先にお伝えすると、家庭の状況や働き方によってよってベストな年収は変わってきます。

そこで今回は各年収の壁の意味を整理し、どのくらいの年収が最も有利なのかをパターン別に解説します。

ご主人が個人事業主で何とか税金を抑えたいと考えている方にとって参考になる内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。

注意点として税金は本当に複雑にできており完全に理解することはとても難しいので、正しい節税をしたいなら税理士さんに頼るほうが理にかなっています。

効果的な節税をしてくれる税理士を探すなら下記のサイトがオススメなので、興味のある方は確認してみてください。

年収の壁について

お得な年収について解説する前に様々な年収の壁について理解しましょう。

93万と100万円の壁(住民税の壁)

93万の壁と100万の壁はどちらも住民税がかかり始める年収です。

93万と100万の違いはお住まいの地域によって若干計算の仕方が変わるためです

あなたの地域がどちらに当てはまるか気になる方は市役所で確認しておきましょう。

ただし住民税がかかるといっても約5000円~とそこまで大きくないので気にしすぎる必要もないでしょう。

103万円の壁(所得税の壁)

103万円の壁の意味は所得税がかかり始める年収です。

103万円未満なら給与所得控除(55万円)+基礎控除(48万円)=103万円で、所得がゼロになるため税金がかかりません。

所得税は5%から段階的に税率があがるので、103万をオーバーしても手取りの影響は小さくこちらも過度に気にしなくてもいいでしょう、

106万円の壁と130万の壁(社会保険の壁)

106万の壁と130万の壁はどちらも社会保険に加入しなくてはいけない年収ですが、ふたつの違いは会社の規模です。

基本的に社会保険の扶養が外れるのは130万を超えた時ですが

- 週20時間以上働く

- 月収8.8万円以上(年収106万円以上)

- 勤務期間が2か月超の見込み

- 学生ではない

- 会社の従業員が51人以上

この条件全てをみたした場合は、年収が106万を超えると社会保険に加入しなくてはいけません。

しかし社会保険料の負担は増えますが、厚生年金にも加入することになるので将来的に年金が増える可能性もあります。

将来の年金額を増やしたい方は壁を気にせず働くのも方法のひとつですね。

自分では判断ができず、社会保険や年金について相談したい方は日本年金機構に問い合わせてみるといいでしょう。

150万円の壁(配偶者控除の壁)

150万の壁は配偶者控除から外れる年収です。

扶養している配偶者の年収が一定額以下の場合に納税者(主に夫)の所得税・住民税が軽減される制度

要は150万を超えると納税者の負担が増えるということです

ただし150万を超えても控除額は段階的に少なくなるだけなので(配偶者特別控除が適用されるため)、税負担を考えても夫婦トータルの手取りは増えます。

少し税金が増えても手取りを増やしたい方は150万以上働いても大丈夫でしょう。

201.6万円の壁(配偶者特別控除の適用外)

201万の壁を超えると配偶者特別控除が適用されないので、納税者の税負担が大きくなります。

先ほどでてきた配偶者控除と配偶者特別控除、名前がよく似ているので混乱すると思いますが

配偶者控除→扶養している配偶者の年収が103万以下なら最大38万の控除が受けれる

配偶者特別控除→扶養している配偶者の年収が103万を超えても201.6万までは控除が受けれる(ただし控除額は減少)

という違いがあります。

| 扶養されている方の年収 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 |

|---|

| 103万円以下 | 〇(最大38万円控除) | ×(適用なし) |

| 103万円超 ~ 150万円以下 | ×(適用外) | 〇(段階的に控除額が減るが最大38万円控除) |

| 150万円超 ~ 201.6万円以下 | ×(適用外) | 〇(段階的に控除額が減る) |

| 201.6万円超 | ×(適用外) | ×(控除なし) |

ややこしくて覚えれない!という方は201.6万までは控除は受けれるという認識でOKです

妻の年収別にかかる税金を表で確認

色々な壁について解説してきましたが、改めて簡易的にまとめると

- 93万円以下→住民税・所得税非課税(地域によっては100万以下でも可)

- 103万円以下→所得税がかからないが住民税は発生

- 106万超え→従業員が51人以上の会社に勤めているなら社会保険に加入

- 130万円超え→自分で社会保険に加入

- 150万超え→配偶者控除が段階的に減少

- 年収201.6万円超え→配偶者特別控除の適用外

このようになります。

表にすると下記の通り。

| 妻の年収 | 住民税 | 所得税 | 社会保険 | 手取り額の目安 | 損得ポイント |

| 93万円以下 | かからない | かからない | 扶養のまま | 多め | 最も節税できるが収入は少なめ(地域によっては100万まで可) |

| 103万円以下 | かかる可能性あり | かからない | 扶養のまま | 年収100万円より手取りUP | 住民税が発生する可能性あり |

| 106万円超 | かかる | かかる | 社会保険加入従業員51人以上) | 手取りDOWN | 手取りが減るため注意 |

| 130万円未満 | かかる | かかる | 扶養のまま(社会保険加入不要) | 収入UP&社会保険料なし | 一番バランスが良い |

| 130万円超 | かかる | かかる | 自分で社会保険加入 | 手取りDOWN | 社会保険料負担が増えるため要注意 |

| 150万円超 | かかる | かかる | 自分で社会保険加入 | 手取り増 | 配偶者控除が段階的に減る |

| 201.6万円超 | かかる | かかる | 自分で社会保険加入 | さらに増 | 配偶者特別控除がなくなる(夫の税負担増) |

個人的に気にするべき年収は、103万もしくは社会保険の支払いが必要になってくる106万または130万です。

自分の場合の年収だとどうなるか知りたい方は、税金シミュレーションがあったので参考にしてください。

年収を入力するだけで

- 所得税

- 住民税

- 厚生年金(社会保険料)

などを項目ごとに表示してくれるので、わかりやすいですよ。

一番得する年収をパターン別で紹介

一番得する年収はあなたが

- 税金を極力払いたくない(節税重視)

- 税金は抑えつつも、収入も増やしたい(手取り最大化)

- 青色専従者

どこに当てはまるかで変わってきます。それぞれのパターンで見ていきましょう。

青色事業専従者がわからない!方は下記の記事を参考にしてください。

家族の給与を経費にできる青色事業専従者給与とは?必要な届け出についても解説

節税重視なら93万か103万

とにかく節税したい!といった方は

- 税金がかからない93万まで

- 住民税だけがかかる103万まで

がいいです。

103万までなら住民税がかかるといってもそこまで多くないので、税負担あまり気にならないでしょう。

被保険者が健康保険に加入していているなら年収130万円未満

収入はある程度で税金や社会保険をなるべく抑えたい!といった方は年収130万未満がいいでしょう。

130万未満なら

- 社会保険の扶養に入れる

- 所得税や住民税はかかるが、そこまで多くない

ので、収入を増やしつつ納税額は抑えれます。

また収入を抑えている分、働く時間は少なくなるのでプライベートが充実するのも大きなメリットです。

大切な注意点として社会保険の扶養の入るためには被保険者が「健康保険」に入っていなければいけません。

国民健康保険ではなく健康保険に加入していて

- 仕事ばかりは嫌だ

- 自分や家族に時間を使いたい

という考えなら年収を130万未満にコントロールするのがいいでしょう。

因みに僕もどちらかといえば、とにかく稼ぐより収入を減らしてでも家族との時間を楽しみたいと考えるタイプです。

税金を抑えるためではなく、家族と時間を作るために売り上げの高い日曜日を定休日にしました。

ライフワークバランスについて悩んでいるのであれば参考になるでしょう。

手取りの最大化を考えるなら150万か201.6万

手取りの最大化を考えつつ節税も意識するなら150万か201.6万までがいいです。

配偶者控除か配偶者特別控除が適用され、納税者が減税されるからですね

もし201.6万を超えてしまうと

- 配偶者特別控除がなくなる

- 所得税の税率が5%から10%の変わる

ので、税負担は大きく感じるでしょう。

年収ごとの所得税率を知りたい方は、国税庁のホームページに記載のあったこちらを参考にしてください

青色事業専従者の場合は税理士に相談するのがベター

もしあなたが青色事業専従者だとすると

- 配偶者の年収と合わせて考えなければいけない

- 毎年のように年収をコントロールする必要がある

ので、節税効果を最大限に活かすにはプロである税理士さんに相談するのがいいでしょう。

僕も妻の年収は毎年のように相談しながら決めています

たまに税理士の顧問料を払うのが嫌で雇用していない方がいますが

- 節税できることで手取りアップにつながる

- 事業について相談できる

- 今まで自分でしていた事務作業がなくなる

など、顧問料以上のメリットは十分期待できます。

個人的にはアルバイトを雇うより、顧問税理士をつけるほうがいいと思ってます

税理士を雇っていない方は紹介してくれるサイトもあるので、相談してみるといいでしょう。

タックスコンシェルジュについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

反対に一番損する年収は?

得する年収が分かったところで一番損する年収にも触れておくと、社会保険に加入しなければいけない年収106万や130万を少しすぎた年収です。

社会保険に加入してしまうと20万ほどかかるので手取りが一気に少なくなります。

社会保険に加入したのならある程度は稼がないと手取りが減ることは覚えておきましょう。

制度を理解しあなたにとってお得な年収に調整しよう

今回は個人事業主の妻が一番得する年収について

- 各年収の壁の意味

- パターン別の得する年収

について解説してきました。

年収の壁を意識せずに働いてしまうと手取りが思ったより少なくなったり、損をしてしまう可能性があるので、パートや扶養内で働く場合は税金や社会保険の仕組みを理解しておくことがとても重要です。

得する年収は人によって変わってきますが、ほとんどの場合

- 93万以下

- 130万未満

- 150万~201.6万

のいずれかがベストになるので、働き損にならないように上手に調整しましょう。

また青色事業専従者給与を活用すると節税メリットも大きくなりますが、条件や手続きがあるため税理士に相談するのが安心です。

働き方によって「お得な年収」は変わるので、税金・社会保険の知識を身につけしっかり計画を立てていきましょう!

ではでは。